Коля Маленький на пароходе «Тамбов»

Небольшое вступление и два посвящения.

По независящим от автора причинам, третьи «Неакадемические комментарии» вышли с задержкой на один номер. Но, как говорится, всё что ни делается — все к лучшему. Из-за этой задержки и благодаря счастливому стечению обстоятельств, во-первых, в работу удалось внести ряд существенных дополнений и исправлений. Во-вторых, наконец-то вышел из печати злополучный 8 том «Полного собрания сочинений Н.С. Гумилева», с эпистолярным наследием поэта

«юбилейных» события, связанных с биографией поэта и его африканскими странствиями. Поэтому мне особенно приятно напомнить о них именно в «юбилейном», 20-м номере журнала, выходящем в июне 2007 года.

Столетию первого появления Н.С.Гумилева на Африканском континенте — в июне 1907 года; смотрите об этом в «Первых неакадемических комментариях»

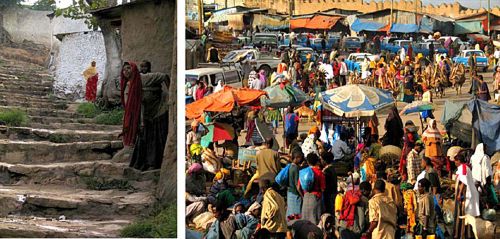

Тысячелетию — «узловой» точке всех трех Абиссинских путешествий поэта. Этот юбилей будет отмечаться в Харэре с 1 по 31 июля 2007 года. Смотрите посвященный этому событию сайт (http://2007harar.com/) и программу празднования: General Program for Harar Millennium Festival (July 1-July 31/2007)

Третья Абиссиния — «Есть музей этнографии в городе этом...».

Экспедиция 1913 года — новые материалы

Предыдущие «Неакадемические комментарии» были посвящены второму путешествию Гумилева в Абиссинию — самому продолжительному и загадочному. Следующее его официальное и последнее путешествие в литературе описано подробно, а потому, не желая повторяться, я не планировал вновь обращаться к «африканской» теме. Однако случилось непредвиденное: в феврале 2007 года, через несколько десятилетий, впервые рядом оказались два документа, два так называемых «Африканских дневника» поэта, писавшиеся параллельно в 1913 году и долгое время считавшиеся утраченными. Один дневник появился у меня очень давно, а второй — никогда полностью не публиковавшийся — попал в мои руки впервые. Судьбы этих дневников складывались (и продолжают складываться!) весьма своеобразно, они уже успели обрасти легендами. Совместное же их прочтение позволило многое увидеть по-новому, оттого «африканская» тема в моих «Комментариях» неожиданно потребовала продолжения.

Сначала напомним читателю о том, что предшествовало третьей поездке Гумилева в Африку, события самого путешествия и его результаты, ссылаясь на достоверные и надежные источники. Их, кстати, не так много. Оттого, наверное, в описывающей литературе преобладают либо сплошные компиляции, либо безудержные фантазии. Постараемся их по мере сил устранить.

стопы в иные уголки земного шара. Справедливости ради, отметим, что одна такая поездка вскоре состоялась. Весной 1912 года Гумилев с женой отправились в Италию. Отметим, что непосредственно перед отъездом в Италию, в только что созданном Гумилевым издательстве «Цех поэтов», тиражом 300 экземпляров, вышел премьерный для издательства и первый для поэта сборник стихов — книга Анны Ахматовой «Вечер». Выехали Гумилев с Ахматовой из Петербурга 3 апреля, а вернулись в Россию в середине мая. (Здесь и в дальнейшем — все даты указаны по старому стилю. — E.C.) Вряд ли путешествие это было обычной «туристической» поездкой. Во многом связано оно с трагическим событием, описанным в предыдущих «Комментариях», — смертью 29 декабря 1911 года в Сан-Ремо Маши Кузьминой-Караваевой. Первую неделю супруги провели в Сан-Ремо и Оспедалетти (ближайшее к Сан-Ремо курортное местечко на побережье Средиземного моря, в 10 км к западу от Сан-Ремо), где жили родственники Маши Кузьминой-Караваевой. Потом, конечно, отдали дань традиционным итальянским достопримечательностям, причем Гумилев ездил как с женой, так и в одиночку: заданного им «бродяжнического ритма» Ахматова выдержать не могла. Из Сан-Ремо пароходом уехали в Геную, далее Пиза и Флоренция. Оттуда Гумилев в одиночку отлучился на неделю в Рим и Сиену. И опять вместе — Болонья, Падуя и Венеция. Во время этой поездки Гумилев получил несколько экземпляров только что отпечатанного в издательстве «Аполлон» собственного сборника «Чужое небо» (один из них тут же отправил А.Блоку). А из Италии он привез почти половину следующего сборника, вышедшего уже в военное время, — «Колчан». В Россию Гумилев с Ахматовой возвращались через Вену и Краков, 17 апреля они были в Киеве. Оставив жену у родственников, Гумилев вернулся в Петербург, а потом, как и в прошлом году, уехал на лето в Слепнево. Ахматова часть лета провела в Подольской губернии на Украине, у родственников. Остаток лета они пробыли вместе, в Слепневе

Однако не это радостное событие повлияло на дальнейшее. Спустя всего несколько дней, 25 сентября, Гумилев подал прошение о зачислении его в число студентов историко-филологического факультета Императорского С.-Петербургского университета. Ранее он уже поступал в университет: в 1908 году, по настоянию отца — на юридический факультет, затем, осенью 1909 года, перевелся на историко-филологический факультет, но занятия посещал лишь в первые месяцы, да и то изредка. Какие — неизвестно. Отвлекали «дела» — «Аполлон», дуэль с Волошиным, первое путешествие в Абиссинию, свадебное путешествие в Париж, вторая Абиссиния. Сразу после возвращения 4 мая 1911 года Гумилев подал прошение и с 7 мая был уволен из университета. И вот 12 октября 1912 года он вновь был зачислен в университет и приступил к занятиям, которые посещал регулярно, вплоть до весны 1914 года, о чем говорит удивительным образом сохранившаяся «Запись студента» (так тогда называли «Зачетную книжку»)

неожиданно не попал бы в руки считавшийся пропавшим «Африканский дневник» (подробная, почти «детективная» история появления, публикации и вторичного исчезновения этого «Дневника» изложена в «Примечаниях»

«Однажды в декабре 1912 г. я находился в одном из тех прелестных, заставленных книгами уголков Петербургского университета, где студенты, магистранты, а иногда и профессора пьют чай, слегка подтрунивая над специальностью друг друга. Я ждал известного египтолога, которому принес в подарок вывезенный мной из предыдущей поездки абиссинский складень: деву Марию с младенцем на одной половине и святого с отрубленной ногой на другой. В этом маленьком собраньи мой складень имел посредственный успех: классик говорил о его антихудожественности, исследователь Ренессанса о европейском влияньи, обесценивающем его, этнограф о преимуществе искусства сибирских инородцев. Гораздо больше интересовались моим путешествием, задавая обычные в таких случаях вопросы: много ли там львов, очень ли опасны гиены, как поступают путешественники в случае нападения абиссинцев. И как я ни уверял, что львов надо искать неделями, что гиены трусливее зайцев, что абиссинцы страшные законники и никогда ни на кого не нападают, я видел, что мне почти не верят. Разрушать легенды оказалось труднее, чем их создавать. В конце разговора профессор Ж. спросил, был ли уже с рассказом о моем путешествии в Академии наук...»

Кого только не называли этим профессором Ж. — Радлова

«...Я сразу представил себе это громадное белое здание с внутренними дворами, лестницами, переулками, целую крепость, охраняющую официальную науку от внешнего мира; служителей с галунами, допытывающихся, кого именно я хочу видеть; и, наконец, холодное лицо дежурного секретаря, объявляющего мне, что Академия не интересуется частными работами, что у Академии есть свои исследователи, и тому подобные обескураживающие фразы. Кроме того, как литератор, я привык смотреть на академиков как на своих исконных врагов. Часть этих соображении, конечно, в смягченной форме я и высказал профессору Ж...» Опасения Гумилева были напрасными. Именно С.А.Жебелев рекомендовал Гумилева директору Музея антропологии и этнографии при Императорской Академии наук Василию Васильевичу Радлову (1837-1918). «...Однако не прошло и получаса, как с рекомендательным письмом в руках я оказался на витой каменной лестнице перед дверью в приемную одного из вершителей академических судеб...». Радлов принял поэта доброжелательно и предложил организовать экспедицию. Первый задуманный Гумилевым маршрут через Данакильскую пустыню для исследования неизвестных племен был отклонен из-за дороговизны. Второй маршрут был принят Музеем антропологии и этнографии имени Императора Петра Великого Российской Академии наук. Началась подготовка к экспедиции, которая заняла около четырех месяцев.

На все запросы вскоре были получены положительные ответы. Артиллерийское управление выделило экспедиции 5 винтовок Бердан с 1000 патронами

— 1913, №2322

В Управление делами Добровольного Флота в Одессе.

и Этнографии в Абиссинию для собирания этнографических коллекций и для обследования местных племен.

Сообщая о таковом постановлении Правления, уведомляю, что означенные лица предполагают выехать из Одессы с отходящим 10-го Апреля пароходом «Тамбов» и возвратиться в Одессу в начале Августа месяца.

Директор-распорядитель /О.Л. Радлов/

Естественно, позже всего пришел ответ от Черемзина из Абиссинии. Любопытно, что его письмо было отправлено из Аддис-Абебы в тот же день, когда путешественники садились в Джибути на поезд до Дире-Дауа (послание на бланке Российской императорской миссии в Абиссинии)

27 апреля 1913 г.

Милостивый государь Василий Васильевич!

В ответ на письмо от 26 марта 1913 г. за № 122 имею честь уведомить Ваше Высокопревосходительство, что правительство Эфиопии, предупрежденное мною о предстоящем приезде Н. С. Гумилева, выразило готовность оказать ему полное содействие в осуществлении его намерений.

Желательно, однако, иметь точные сведения о времени, когда г. Гумилев предполагает прибыть в Джибути и Абиссинию, ввиду чего я позволю себе просить Вас уведомить меня об этом.

Б. Чемерзин

Просьба сообщить «точные сведения о времени, когда г. Гумилев предполагает прибыть в Джибути» выглядит достаточно бессмысленной. По мнению А.Давидсона, Радлов был уверен в благоприятном ответе Чемерзина и не стал дожидаться ответа из Абиссинии.

Хотя Гумилеву и обеспечили бесплатный проезд на пароходе, фактически он и на этот раз отправился в путешествие за свой счет. Об этом говорит еще один сохранившийся документ, датированный тем числом, когда Гумилев с Колей Маленьким (домашнее прозвище племянника Гумилева Николая Сверчкова) рыскали по городу Харрар и его окрестностям, фотографируя и скупая предметы местного быта для будущей музейной коллекции

В Историко-филологическое Отделение

Императорской Академии Наук

Прошу разрешения Отделения на командирование Н. С. Гумилева в Африку для обследования племени Галасов и собирания среди них коллекций и вместе с тем прошу на связанные с этим расходы ассигновать пока 600 рублей, из коих 400 рублей выдать здесь лицу, которому доверит г. Гумилев, а 200 рублей перевести 1 июля через Лионский кредит по следующему адресу. Afrique, Abyssinia, Dire-Daua, Banc of Abissinia — через Индо-Китайский Банк в Джибути, Mr. Nicolas Goumileff.

Директор Радлов

«бюрократический» ответ на эту просьбу Радлова — протокол заседания Историко-филологического отделения

Со стороны руководства Музея и Академии экспедиции была оказана максимальная поддержка. Срок в четыре месяца, от первого обращения в декабре 1912 года до отъезда из Петербурга 7 апреля 1913 года, можно считать минимально необходимым для сборов. Касаясь отъезда Гумилева, хочу заметить, что не следует, видимо, принимать слишком всерьез «страшный» рассказ Георгия Иванова о болезни поэта. Сравним его со спокойной записью самого Гумилева в «Африканском дневнике»: «...Приготовления к путешествию заняли месяц упорного труда. Надо было достать палатку, ружья, седла, вьюки, удостоверения, рекомендательные письма и пр. и пр. Я так измучился, что накануне отъезда весь день лежал в жару. Право, приготовления к путешествию труднее самого путешествия. 7 апреля мы выехали из Петербурга, 9-го утром были в Одессе...»

Накануне отъезда Гумилев дебютировал как драматург: 25 марта в Троицком театре (Троицкая, 18) состоялась премьера его «африканской» пьесы «Дон-Жуан в Египте». Несколько прошедших спектаклей были замечены, появились отзывы в газетах

Итак, сдав зачет по старо-испанскому, провалявшись в жару один день в постели, Гумилев пишет в дневнике: «7 апреля мы выехали из Петербурга, 9-го утром были в Одессе...». Оттуда Гумилев сразу же написал Ахматовой

«...Странное впечатление производит на северянина Одесса. Словно какой-нибудь заграничный город, русифицированный усердным администратором. Огромные кафе, наполненные подозрительно-изящными коммивояжерами. Вечернее гуляние по Дерибасовской, напоминающей в это время парижский бульвар Сен-Мишель. И говор, специфический одесский говор, с измененными удареньями, с неверным употребленьем падежей, с какими-то новыми и противными словечками. Кажется, что в этом говоре яснее всего сказывается психология Одессы, ее детски-наивная вера во всемогущество хитрости, ее экстатическая жажда успеха. В типографии, где я печатал визитные карточки, мне попался на глаза свежий номер печатающейся там же вечерней одесской газеты. Развернув его, я увидел стихотворение Сергея Городецкого с измененной лишь одной строкой и напечатанное без подписи. Заведующий типографией сказал мне, что это стихотворение принесено одним начинающим поэтом и выдано им за свое.

Несомненно, в Одессе много безукоризненно-порядочных, даже в северном смысле слова, людей. Но не они задают общий тон. На разлагающемся трупе Востока завелись маленькие юркие червячки, за которыми будущее. Их имена — Порт-Саид, Смирна, Одесса...»

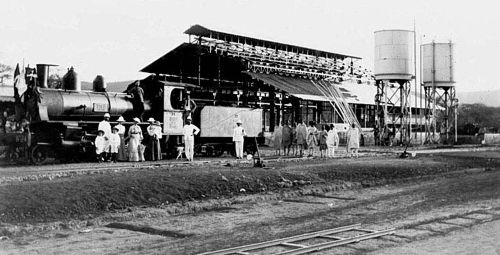

11 апреля 1913 года в одесской газете «Южная мысль», №487, года была помещена короткая заметка «Морские вести». В ней сказано: «Вчера ушел из Одессы на Дальний Восток пароход Добровольного флота «Тамбов» под командой капитана М.И. Снежковского. На пароходе в числе пассажиров выехали в Джибути, командированные антропологическим и этнографическим музеем Императорской академии наук: Н.С. Гумилев и Н.Л. Сверчков. Последние едут в Абиссинию для производства научных исследований. Пароход «Тамбов» вышел из Одессы с полным грузом»

Приводим несколько ранее не публиковавшихся документов, рассказывающих о плавании, которые полностью подтверждают каждую запись Гумилева в «Африканском дневнике». Дела Русского Добровольного флота — Судовые журналы

Гумилев: «...10-го апреля на пароходе Добровольного флота «Тамбов» мы вышли в море...»

Рейсовое донесение: «10 апреля, в день, назначенный по расписанию для отхода парохода в рейс на Дальний Восток, в 7 ч. веч. я ушел из Одессы, приняв на пароход пассажиров: Каютных, до Джибути — 2 (это, безусловно, Гумилев и Сверчков); до Владивостока — 1 (как удалось уточнить, Н.А.Дьячков, сошел в Коломбо); и разных грузов: до Джибути 100 мест весом 610 пудов... Всего 30727 мест весом 277772 пуда на сумму фрахта 81781 руб. 56 коп.»

Гумилев: «... Какие-нибудь две недели тому назад бушующее и опасное Черное море было спокойно, как какое-нибудь озеро. Волны мягко раздавались под напором парохода, где рылся, пульсируя, как сердце работающего человека, невидимый винт. Не было видно пены, и только убегала бледно-зеленая малахитовая полоса потревоженной воды. Дельфины дружными стаями мчались за пароходом, то обгоняя его, то отставая, и по временам, как бы в безудержном припадке веселья, подскакивали, показывая лоснящиеся мокрые спины. Наступила ночь, первая на море, священная. Горели давно не виденные звезды, вода бурлила слышнее. Неужели есть люди, которые никогда не видели моря?..»

«...Переход Черным морем совершен при хорошей погоде, спокойном море и слабом ветре... От Одессы до Константинополя пройдено 345 миль за 35 1/2 часа, ср. скорость 9,7 миль в час...»

Гумилев: «... 12-го утром — Константинополь. Опять эта никогда не приедающаяся, хотя откровенно-декоративная красота Босфора <...> Мы прошли мимо эскадры европейских держав, введенной в Босфор на случай беспорядков. Неподвижная и серая, она тупо угрожала шумному и красочному городу. Было восемь часов, время играть национальные гимны. Мы слышали, как спокойно-гордо прозвучал английский, набожно — русский, а испанский так празднично и блестяще, как будто вся эта нация состояла из двадцатилетних юношей и девушек, собравшихся потанцевать. Как только бросили якорь, мы сели в турецкую лодчонку и отправились на берег. <...> В Галате, греческой части города, куда мы пристали, царило обычное оживление. Но как только мы перешли широкий деревянный мост, переброшенный через Золотой Рог, и очутились в Стамбуле, нас поразила необычная тишина и запустение. <...> По узким и пыльным улицам среди молчаливых домов, в каждом из которых подозреваешь фонтаны, розы и красивых женщин, как в «Тысяче и одной ночи», мы прошли в Айя-Софию. <...> Мрачный сторож надел на нас кожаные туфли, чтобы наши ноги не осквернили святыни этого места. Еще одна дверь, и перед нами сердце Византии. Ни колонн, ни лестниц или ниш, этой легко доступной радости готических храмов, только пространство и его стройность. Чудится, что архитектор задался целью вылепить воздух. <...> На стенах еще видны тени замазанных турками ангелов. Какой-то маленький седой турок в зеленой чалме долго и упорно бродил вокруг нас. <...> От его объяснений стало скучно, и мы вышли. Заплатили за туфли, заплатили непрошеному гиду, и я настоял, чтобы отправиться на пароход. Я не турист. К чему мне после Айя-Софии гудящий базар с его шелковыми и бисерными искушениями, кокетливые пери, даже несравненные кипарисы кладбища Сулемания. Я еду в Африку и прочел «Отче наш» в священнейшем из храмов. Несколько лет тому назад, тоже на пути в Абиссинию, я бросил луидор в расщелину храма Афины Паллады в Акрополе и верил, что богиня незримо будет мне сопутствовать. Теперь я стал старше. В Константинополе к нам присоединился еще пассажир, турецкий консул, только что назначенный в Харрар...»

Из Константинополя Гумилев отправил открытку с видом Константинополя и «Сонетом» в Москву О.Н. Высотской

«...В 7 ч. утра 12-го апреля подошел к Кавакам, исполнил карантинные формальности и принял лоцмана. Перешел в Коммерческий порт (в Галат), где стал на якорь в 8 1/4 утра... Принял на пароход: Каютных до Джедды 7 взрослых, 5 малых (это — паломники в Мекку); до Джибути 1 (это — турецкий консул); палубных до Джедды — 24 (паломники); и разного груза... В 4 ч. 20 м. веч. того же 12-го апреля снялся с якоря...»

«...Мы в Порт-Саиде. Там нас ждало разочарование. Оказалось, что в Константинополе была холера, и нам запрещено было иметь сношение с городом. Арабы привезли нам провизии, которую передали, не поднимаясь на борт, и мы вошли в Суэцкий канал. Не всякий может полюбить Суэцкий канал, но тот, кто полюбит его, полюбит надолго. Эта узкая полоска неподвижной воды имеет совсем особенную грустную прелесть...» Несмотря на карантин, Гумилев успел отправить Ахматовой открытку с видом проплывающего по Суэцкому каналу парохода

Рейсовое донесение: «...Плаванье Мраморным морем совершил при хорошей погоде... 15-го апреля в 11 ч. 25 м. ночи открыл огонь маяка «Дамиетта», а в 5 1/2 ч. утра 16-го апреля я благополучно прибыл в Порт-Саидский рейд. От Константинополя до Порт-Саида пройдено 808 миль, в 85 ч. 15 м. со ср. скор. 9,47 миль в час. В 7 ч. утра прибыл карантинный врач, и после его съезда и получения практики, приступили к приемке угля, проводил которую карантин, так как имел сообщение с Константинополем, который считается не благополучным по холере... 17-го апреля в 7 ч. 45 м. прибыл в Суэц, стал на якорь на рейде. Переход канала совершил благополучно без швартовки в 14 ч. 45 м. В 8 ч. 30 м. утра снялся с якоря. В Суэцком канале имел хорошую погоду. 18-го апреля вошел в Красное море. С полудня 19-го апреля, чтобы к рассвету подойти к Джедде, шел уменьшенным ходом».

Гумилев: «...Эти тихие часы на Суэцком канале усмиряют и убаюкивают душу, чтобы потом ее застала врасплох буйная прелесть Красного моря. Самое жаркое из всех морей, оно представляет картину грозную и прекрасную. <...> Здесь часты миражи, и я видел у берега несколько обманутых ими и разбившихся кораблей. Острова, крутые голые утесы, разбросанные там и сям, похожи на еще неведомых африканских чудовищ. <...> Ночь еще более чудесна и зловеща. Южный Крест как-то боком висит на небе, которое, словно пораженное дивной болезнью, покрыто золотистой сыпью других бесчисленных звезд. На западе вспыхивают зарницы: это далеко в Африке тропические грозы сжигают леса и уничтожают целые деревни. В пене, оставляемой пароходом, мелькают беловатые искры — это морское свеченье. Дневная жара спала, но в воздухе осталась неприятная сырая духота. Можно выйти на палубу и забыться беспокойным, полным причудливых кошмаров сном. Мы бросили якорь перед Джиддой, куда нас не пустили, так как там была чума. Я не знаю ничего красивее ярко-зеленых мелей Джидды, окаймляемых чуть розовой пеной. Не в честь ли их и хаджи, мусульмане, бывавшие в Мекке, носят зеленые чалмы. Пока агент компании приготовлял разные бумаги, старший помощник капитана решил заняться ловлей акулы...» Рассказ про ловлю акулы был опубликован Гумилевым

«...20-го апреля в 5 ч. 40 м. утра открыл берег Джедды, а в 9 ч. 40 м. я стал на якорь на внешнем рейде Джедды. Переход до Джедды при хорошей погоде совершил в 73 1/4 ч., сделав 643 мили со сред. скоростью 8,78 мили в час. Сдав груз, пассажиров и приняв грузом для Джибути 2965 английских фунтов стерлингов золотом <...> в 5 1/2 ч. вечера снялся с якоря...»

Гумилев: «...Закат в этот вечер над зелеными мелями Джидды был широкий и ярко-желтый с алым пятном солнца посредине. Потом он стал нежно-пепельным, потом зеленоватым, точно море отразилось в небе. Мы подняли якорь и пошли прямо на Южный Крест. <...> Через четыре дня, миновав неприветливый Баб-эль-Мандеб, мы остановились у Джибути. <...> Мы съехали с парохода на берег в моторной лодке. Это нововведение. Прежде для этого служили весельные ялики, на которых гребли голые сомалийцы, ссорясь, дурачась и по временам прыгая в воду, как лягушки...»

Рейсовое донесение: «... 23-го апреля в 4 ч. 15 м. пополудни стал на якорь на рейде Джибути. От Джедды до Джибути пройдено 690 миль за 70 ч. 45 м. со сред. скоростью 9,75 миль в час. Расход угля за плаванье 5234 пудов. <...> Ввиду того, что Джедда считается неблагополучным по чуме, груз в Джибути выгружался в карантине, своей командой, уплатив за выгрузку 610 пудов — 3 руб. 05 к. Сдав груз и пассажиров, в 7 ч. вечера того же 23-го апреля я ушел из Джибути...»

Рейс «Тамбова» продолжался еще более месяца. Были остановки в Коломбо, Сингапуре, Нагасаки, и только утром 27 мая пароход достиг Владивостока. Владивосток упоминается здесь потому, что вскоре после свадьбы, перед тем как сбежать на полгода в Абиссинию, «Гумилев мечтал поехать с Ахматовой «не то морем во Владивосток, не то через Самарканд в Китай»

«Кассовая книга» рейса парохода «Тамбов»

Вечером 23 апреля, во вторник, Гумилев со Сверчковым сошли на африканский берег. «На плоском берегу белели разбросанные там и сям дома. На скале возвышался губернаторский дворец посреди сада кокосовых и банановых пальм. Мы оставили вещи в таможне и пешком дошли до отеля. Там мы узнали, что поезд, с которым мы должны были отправиться в глубь страны, отходит по вторникам и субботам. Нам предстояло пробыть в Джибути три дня...» То есть надо было ждать субботы, 27 апреля.

Из Джибути Гумилев отправил два письма. В письме Ахматовой

В своих работах А.Давидсон, описывая «Африканский дневник», отмечает прозорливость Гумилева, предсказавшего большое будущее Джибути — тогда это было отнюдь не очевидно

В субботу, 27 апреля, путешественники сели на поезд. Хотя официально железная дорога от Джибути до Дире-Дауа начала работать в 1902 году, Гумилеву за две предыдущие поездки не удалось ей воспользоваться. Видимо, по той же причине, которая заставила их и в этот раз сойти на станции Айша, где предполагалась задержка — по крайней мере, на восемь дней. Но наши путешественники остались на станции Айша, и стали ждать оказию. Описание следующих дней дают записи в дневнике: «... Днем мы пошли на прогулку; перешли невысокий холм, покрытый мелкими острыми камнями, навсегда погубившими нашу обувь, погнались за большой колючей ящерицей, которую, наконец, поймали, и незаметно отдалились километра на 3 от станции. Солнце клонилось к закату; мы уже повернули назад, как вдруг увидели двух станционных солдат-абиссинцев, которые бежали к нам, размахивая оружием. «Мындерну» (в чем дело?), спросил я, увидев их встревоженные лица. Они объяснили, что сомалийцы в этой местности очень опасны, бросают из засады копья в проходящих, частью из озорства, частью потому, что по их обычаю жениться может только убивший человека. Но на вооруженного они никогда не нападают. После мне подтвердили справедливость этих рассказов, и я сам видел в Дире-Дауа детей, которые подбрасывали на воздух браслет и пронзали его на лету ловко брошенным копьем. Мы вернулись на станцию, конвоируемые абиссинцами, подозрительно оглядывающими каждый куст, каждую кучу камней. На другой день из Джибути прибыл поезд с инженерами и чернорабочими для починки пути. С ними же приехал и курьер, везущий почту для Абиссинии. <...> К этому времени уже выяснилось, что путь испорчен на протяжении восьмидесяти километров, но что можно попробовать проехать их на дрезине. <...> Дорога, действительно, была трудна. Над промоинами рельсы дрожали и гнулись, и кое-где приходилось идти пешком. <...> Через несколько часов мы встретили паровоз и две платформы, подвозившие материалы для починки пути. Нас пригласили перейти на них, и еще час мы ехали таким примитивным способом. Наконец, мы встретили вагон, который на следующее утро должен был отвезти нас в Дире-Дауа. Мы пообедали ананасным вареньем и печеньем, которые у нас случайно оказались, и переночевали на станции. Было холодно, слышался рев гиены...» Это была ночь с 29 на 30 апреля.

«Африканский дневник», каким мы его знаем, исправно и подробно заполнялся еще примерно три недели — пока путешественники проживали в относительно комфортных, гостиничных условиях. В нем рассказано, как составлялся караван — покупались мулы, нанимались слуги, искали переводчика. При внимательном чтении удалось в точности восстановить всю его хронологию. Это важно для перехода к так называемому «Второму африканскому дневнику», который, однако, оказался вовсе не дневником! Хронология эта ни разу не приводилась; в моей «Хронике-1991» она не точна. Поэтому еще раз перелистаем страницы «Африканского дневника», и все расставим на свои места. Итак, узловые моменты для точной датировки. Ниже в скобках указаны страницы публикации в «Африканском дневнике» в издании Гумилев-1991-2.

Хотя и с приключениями, но 30 апреля путешественники добрались до Дире-Дауа: «... в восемь часов утра перед нами в роще мимоз замелькали белые домики Дире-Дауа...» (с.269). Путь до вокзала в Дире-Дауа вместо десяти часов занял более трех суток.

«...Как быть путешественнику, добросовестно заносящему в дневник свои впечатления? Как признаться ему при въезде в новый город, что первое привлекает его вниманье? Это чистые постели с белыми простынями, завтрак за столом, покрытым скатертью, книги и возможность сладкого отдыха. Я далек от того, чтобы отрицать отчасти пресловутую прелесть «пригорков и ручейков». Закат солнца в пустыне, переправа через разлившиеся реки, сны ночью, проведенною под пальмами, навсегда останутся одними из самых волнующих и прекрасных мгновений моей жизни. Но когда культурная повседневность, уже успевшая для путника стать сказкой, мгновенно превращается в реальность — пусть смеются надо мной городские любители природы — это тоже прекрасно...» От себя добавлю — потому что был стол, где можно было спокойно расположиться и записать дневные впечатления. Один такой момент успел запечатлеть Коля Маленький...

После «сладкого отдыха» на следующий день, 1 мая«... Я решил взять слуг в Дире-Дауа, а мулов купить в Харраре, где они много дешевле. <...> Потом наняли на завтра верховых мулов и со спокойным сердцем отправились бродить по городу. Дире-Дауа очень выросла за те три года, пока я ее не видел...» (С.270) Заметьте, Гумилев пишет: «за те три года»; действительно, последний раз он был здесь осенью 1910 года, в начале «Второй Абиссинии». Это еще одно доказательство того, что в 1911 году обратный путь Гумилева проходил не через Дире-Дауа, а следовательно — и не через Джибути!

Дневник свидетельствует, как 1 мая Гумилев наблюдал сильный дождь в Дире-Дауа: «Днем прошел ливень, настолько сильный, что ветром снесло крышу с одного греческого отеля, правда, не особенно прочной постройки. Под вечер мы вышли пройтись и, конечно, посмотреть, что сталось с рекой. <...> Ее нельзя было узнать. <...> Наутро мы отправились в Харрар». Итак, Харрар (намеренно сохраняю написание географических названий и местных терминов, как оно приводится у Гумилева; сейчас принято — Харэр, или Харар, Дыре-Дауа и т.д.): «Дорога в Харрар пролегает первые километров двадцать по руслу той самой реки, о которой я говорил в предыдущей главе <...> Не дай Бог путнику оказаться на ней во время дождя. Мы, к счастью, были гарантированы от этой опасности, потому что промежуток между двумя дождями длится около сорока часов <...> Ожидали приезда в Дире-Дауа харрарского губернатора дедъязмача Тафари...» Гумилев был одним из первых европейцев, познакомившихся c будущим императором Абиссинии Хайле Селассие I (и сфотографировавших его)

«... Внутри же это совсем Багдад времен Гаруна-аль-Рашида. Узкие улицы, которые то подымаются, то спускаются ступенями, тяжелые деревянные двери, площади, полные галдящим людом в белых одеждах, суд, тут же на площади, — все это полно прелести старых сказок...» (С.274).

«... Мы остановились в греческом отеле, единственном в городе, где за скверную комнату и еще более скверный стол с нас брали цену, достойную парижского Grand Hotel'а. <...> В Харраре я встретил знакомых. <...> Кто думает, что в Абиссинии легко купить мулов, тот очень ошибается. <...> В три дня нам посчастливилось купить четырех...» Кроме мулов, в течение трех дней, с 3 по 5 мая6 мая отправились назад в Дире-Дауа.

«... Мы вернулись в Дире-Дауа, взяли весь наш багаж и новых ашкеров и через три дня были уже на обратной дороге...»

Во время этого короткого пребывания в Дире-Дауа было послано последнее (из сохранившихся, а скорее всего, и вообще последнее) письмо в Россию — Л.Я.Штеренбергу

После этого, как и намечалось, Гумилев отправляется в Харрар. Собственно, день выходa из Дире-Дауа можно считать фактическим началом экспедиции: «...Ночевали на половине подъема, и это была наша . <...> Утром встали в шесть часов и двинулись дальше. <...> Нам сказали, что наш друг турецкий консул находится в отеле в двух часах езды от Харрара <...> мы решили заехать в этот отель, отправив караван вперед...»

Это было .

— почти на месяц. На следующий день Гумилев присутствовал на торжественном приеме по случаю въезда консула в Харрар: «... Консул, я, кажется, забыл написать, что это был генеральный консул, был достаточно величествен в своем богато расшитом золотом мундире, ярко-зеленой ленте через плечо и ярко-красной феске. <...> Мне досталось место по правую руку консула, по левую ехал Калиль Галеб, здешний представитель торгового дома Галебов. Впереди бежали губернаторские ашкеры, позади ехали европейцы, и сзади них бежали преданные мусульмане и разный праздношатающийся люд. В общем, было человек до шестисот. <...> На следующий день, согласно прежде полученному и теперь подтвержденному приглашению, мы перебрались из отеля в турецкое консульство...» (С.279). (13 — 14 мая.)

«...Чтобы путешествовать по Абиссинии, необходимо иметь пропуск от правительства. Я телеграфировал об этом русскому поверенному в делах в Аддис-Абебу и получил ответ, что приказ выдать мне пропуск отправлен начальнику харрарской таможни нагадрасу Бистрати. Но нагадрас объявил, что он ничего не может сделать без разрешения своего начальника дедъязмача Тафари. К дедъязмачу следовало идти с подарком...» Гумилев преподнес будущему императору Абиссинии и Эфиопии ящик с вермутом: «... Дедъязмач поднялся нам навстречу и пожал нам руки. <...> Он был сын раса Маконена, двоюродного брата и друга императора Менелика, и вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской. Мы просили его о пропуске, но он, несмотря на подарок, ответил, что без приказания из Аддис-Абебы он ничего сделать не может. К несчастью, мы не могли даже достать удостоверения от нагадраса, что приказ получен, потому что нагадрас отправился искать мула, пропавшего с почтой из Европы по дороге из Дире-Дауа в Харрар. Тогда мы просили дедъязмача о разрешении сфотографировать его, и на это он тотчас же согласился. Через несколько дней мы пришли с фотографическим аппаратом. Ашкеры расстелили ковры прямо на дворе, и мы сняли дедъязмача в его парадной синей одежде. Затем была очередь за принцессой, его женой. Она сестра Лидж Иасу, наследника престола, и, следовательно, внучка Менелика. <...> Дедъязмач проявлял к ней самое трогательное вниманье. Сам усадил в нужную позу, оправил платье и просил нас снять ее несколько раз, чтобы наверняка иметь успех. <...> Принцессу мы сняли с ее двумя девочками-служанками.

Мы послали в Аддис-Абебу новую телеграмму и принялись за работу в Харраре...» (С.280).

Последняя страница третьей главы «Африканского дневника» дает однозначный ответ на вопрос, что представлял собой так называемый «Второй африканский дневник», как и с какой целью он заполнялся. После того как путешественники расположились в турецком консульстве и выяснилось, что дальнейшее движение по маршруту пока невозможно, они решили начать выполнять экспедиционные задачи в Харраре и его окрестностях. Задачи у каждого были свои. Видимо, Коле поручили составить энтомологическую коллекцию, то есть собирать насекомых Абиссинии, Гумилев же занимался сбором этнографических предметов. В данной части дневника «художественно» описываются эти сборы:

«...Мой спутник стал собирать насекомых в окрестностях города. Я его сопровождал раза два. Это удивительно умиротворяющее душу занятие: бродить по белым тропинкам между кофейных полей, взбираться на скалы, спускаться к речке и везде находить крошечных красавцев — красных, синих, зеленых и золотых. Мой спутник собирал их в день до полусотни, причем избегал брать одинаковых. Моя работа была совсем иного рода: я собирал этнографические коллекции, без стеснения останавливал прохожих, чтобы посмотреть надетые на них вещи, без спроса входил в дома и пересматривал утварь, терял голову, стараясь добиться сведений о назначении какого-нибудь предмета у не понимавших, к чему все это, харраритов. Надо мной насмехались, когда я покупал старую одежду, одна торговка прокляла, когда я вздумал ее сфотографировать, и некоторые отказывались продать мне то, что я просил, думая, что это нужно мне для колдовства. Для того, чтобы достать священный здесь предмет — чалму, которую носят харрариты, бывавшие в Мекке, мне пришлось целый день кормить листьями ката (наркотического средства, употребляемого мусульманами) обладателя его, одного старого полоумного шейха. И в доме матери коваса при турецком консульстве я сам копался в зловонной корзине для старья и нашел там много интересного. Эта охота за вещами увлекательна чрезвычайно: перед глазами мало-помалу встает картина жизни целого народа и все растет нетерпенье увидеть ее больше и больше. Купив прядильную машину, я увидел себя вынужденным узнать и ткацкий станок. После того, как была приобретена утварь, понадобились и образчики пищи. В общем, я приобрел штук семьдесят чисто харраритских вещей, избегая покупать арабские или абиссинские. Однако всему должен наступить конец. Мы решили, что Харрар изучен, насколько нам позволяли наши силы, и, так как пропуск мог быть получен только дней через восемь, налегке, т. е. только с одним грузовым мулом и тремя ашкерами, отправились в Джиджига к сомалийскому племени Габаризаль. Но об этом я позволю себе рассказать в одной из следующих глав» (с.280-281).

Так заканчивается третья глава «Дневника». Все упомянутые в рассказе предметы нашли отражение во «Втором Африканском дневнике», который позволяет точно датировать описываемые события — один «Африканский дневник», история которого

— «Деловая записная книжка». Главное в ней — опись приобретаемых путешественниками предметов, составленная в «режиме реального времени». Хотя мне не пришлось самому держать в руках до сих пор хранящуюся в Музее антропологии и этнографии в Петербурге опись приобретений экспедиции, но, судя по книге А. Давидсона

— 17 и 18 маяс 14 по 16 мая