Сразу же приведу последнее «мирное» письмо Гумилёва (ПСС-VIII, №136), требующее уже «военных» комментариев, которыми я и должен был заниматься, если бы не «сенсационные академические комментарии», потребовавшие затянувшихся пояснений:

«Милая Аничка, может быть, я приеду одновременно с этим письмом, может быть, на день позже. Телеграфирую, когда высылать лошадей. Время я провел очень хорошо, музицировал с Мандельштамом, манифестировал с Городецким, а один написал рассказ и теперь продаю его. Целую всех. Очень скоро увидимся. Твой Коля».

«Военную» сторону письма прокомментирую чуть позже, а сейчас несколько слов о том, как эти четыре письма преподнесены в восьмом томе Полного собрания сочинений. Заманчиво дать весь этот «комментаторский шедевр», но он составляет более 20 тысяч знаков, или свыше 10 страниц убористого текста, поэтому, для экономии «бумаги» (хотя в данном случае она — виртуальная), ограничусь несколькими цитатами и кратким изложением, что не искажает сути. Желающие по оригиналу могут убедиться в том, что я не «передергиваю» факты, как часто бывает при подборе цитат. Так как свою версию событий я изложил выше, от себя добавлять ничего не буду. По-моему, текст говорит сам за себя. Выделю только самые «ударные» места и кое-что отмечу курсивом в скобках. Цитируемые комментарии приведено точно так, как в книге (со всеми, в том числе наборными, ошибками).

Как следует из приведенных выше цитат комментариев к переписке с Лозинским, все сосредоточено в комментариях первого письма Ахматовой Гумилёву (ПСС-VIII, №37).

(Из ПСС-VIII, №37 сс.596-602). «Два письма Ахматовой Гумилёву из Слепневj (sic! — неисправленная ошибка верстки, коих великое множество, далее буду изредка их помечать), написанные 13 и 17 июля 1914 г., в самый канун Мировой войны, — единственные дошедшие до нас из всего их эпистолярного цикла. В сочетании с письмами Гумилёва от 10/ 23 июля 1914 г. из Териок и от 17 июля 1914 г. из Петербурга (№ 135 и № 136 наст. тома) они дают возможность хотя бы частичной реконструкции стилистики утраченной переписки, позволяют слышать голоса великой супружеской пары в их диалогическом общении (— как сказано, просто мороз по коже!!!). Предвоенные месяцы в жизни супругов Гумилёвых были крайне драматичными и насыщены всевозможными событиями, так, что для лучшего понимания писем необходим исторический экскурс. Гумилёв и Ахматова переехали из Царского Села в Слепнево в конце мая 1914 г., рассчитывая, очевидно, на длительный совместный летний отдых. <...> Затем следует тяжелейший конфликт, повод к которому нам неизвестен, но причина несомненна — с января 1914 года Гумилёв серьезно увлекается Татьяной Викторовной Адамович <...> (Далее следуют многочисленные цитаты из Лукницкого, пересказывающие даже не Ахматову, а ее подругу — Валю Срезневскую, а также фрагменты путаных воспоминаний самой Т. Адамович, о «значении» которых сказано в примечании 6; о Гумилёве там — практически, ни слова!<...> У двадцатипятилетней Ахматовой впервые в ее отношениях с Гумилёвым появилась сильная, настоящая «соперница», и она очень болезненно переживала это. Отношения между супругами с зимы 1914 г. совершенно разладились, и нужен был лишь внешний толчок, чтобы скрытое неблагополучие вырвалось наружу. Именно это и произошло в середине июня в благополучной, с теннисом и гостями-соседями «дачной» слепневской жизни. Реакция Гумилёва была резкой и недвусмысленной (Далее следуют приведенная мною в примечаниях цитата из Лукницкого — про «развод», но почему-то с «сокращениями», искажающими смысл сказанного, рассказ про отъезд Гумилёва, хотя очевидно, что Ахматова уехала раньше, про ее письмо Лозинскому, про встречу с Блоком и все в том же роде, без каких бы то ни было логических связей.<...> Между тем Гумилёв пребывает в Либаве, и никакой связи между ним и Слепнево нет. Обстоятельства этого пребывания неизвестны <...> Можно также с уверенностью сказать, что перспектива бракосочетания с Т. В. Адамович по истечению достаточно небольшого срока стала казаться ему все менее и менее заманчивой — и тогда же, 9 июля <...> Гумилёв «выныривает» в Териоках, в равном удалении и от Либавы, и от Слепнево <...> Здесь, в Терионах (— Терионах ) он, здраво обдумав обстоятельства, принимает «соломоново решение», и дает знать о себе — другу, Лозинскому, причем — посланием самого «обтекаемого» содержания (см. письмо № 134 наст. тома). Лозинский, который из-за последнего срока беременности жены не может отлучиться из дому, все же идеально выполняет взятую им на себя «миссию примирения«: пишет блестящее в своем роде, — «успокаивающее» и со многими ободряющими «подтекстами»— послание попавшему в затруднительное положение Гумилёву (см. письмо № 36 раздела «Письма к Н. С. Гумилёву» наст. тома), и немедленно связывается с Ахматовой, сообщая ей точные координаты затерявшегося мужа (повтор! — свои сомнения о существовании такого письма я высказал выше; а как следует из письма Гумилёва, затерялась как раз Ахматова). Та, подавив гордость, первая пишет настоящее — удивительное! — «примирительное» письмо (Заметим — на самом деле Гумилёв написал письмо первым, 10-го июля, в день приезда Ахматовой в Слепнево, а она пишет только 13-го! Далее, в комментариях (!) — повторяется письмо Ахматовой!комментировать которые в этом контексте нет сил человеческих) (а у меня нет сил — комментировать ЭТО), — пишет, не зная, что пока «шли переговоры» между Ваммельсуу и Слепнево (), сам Гумилёв, отдав визиты Чуковскому и С. К. Маковскому и допоздна проговорив с ними о текущих вопросах литературной политики, наутро собрался с духом, и тоже, подавив гордость, решил первым «пойти на мировую» (как-то странно — оба «первые»; далее повторяется письмо Гумилёва! А чем занимался и с кем проводил время Гумилёв именно в эти дни известно совершенно точно, но рассказ об этом, разрушающий всю предложенную «реконструкцию» — впереди...) <...> Это письмо от (sic!) (чем взволнована? может тем, что у Ахматовой в Дарнице гостит Недоброво?) немедленно пересылает его в Слепнево. Второе письмо Ахматовой — от 17 июля (№ 38 раздела «Письма к Н. С. Гумилёву» наст. тома) — вздох облегчения, и (sic!) вздох облегчения — письмо Гумилёва от того же 17 июля, которое он пишет «синхронно» с женой, также получив ее «мировую» (Опять повтор части письма!)

«академических комментариев» понятны. Завершаются комментарии огромной цитатой из «Пятистопных ямбов», в «военной» редакции 1915 года, и такой высокопарной фразой:

«В истории мирового эпистолярного искусства найдется немного эпизодов, равных по драматизму, психологической глубине и исторической содержательности переписке Гумилёва с Ахматовой в июле 1914 года».

Эта фраза напомнила мне известное изречение Сталина по поводу сказки Горького «Девушка и смерть» — «Эта штука посильнее «Фауста» Гете». Ничего не имею против Гумилёва и Ахматовой (как и Горького), но чувство меры все-таки должно существовать!

Далее следуют краткие литературные комментарии по тексту письма, но и здесь безобидная фраза Ахматовой про то, что «меня очень мило похвалил Ясинский»«несомненный скрытый «вызов» обиженной Ахматовой: Гумилёв, ранее сотрудничавший с этим изданием, порвал все отношения с журналом и его редактором».

Последующие комментарии к написанным в один день (17 июля) письмам трактуются как «момент благополучного разрешения конфликта супругов Гумилёвых» (№136 Гумилёва) и «окончательное примирение супругов Гумилёвых после разрыва в июне 1914 г. (№38 Ахматовой). Фактические неточности и субъективные интерпретации в комментариях, относящиеся к самому тексту писем, я опускаю — на то воля автора. Здесь же мне хотелось рассмотреть вопрос о допустимости самого такого подхода к комментариям, о возможности столь вольной интерпретации не текстов произведений и писем, а внутренней жизни их создателей — при отсутствии фактов, опираясь только на свои «внутренние ощущения». Я уделил этому вопросу столько времени, потому что факты как раз имеются, и, опираясь на них, приходишь к диаметрально противоположным выводам. Лично я считаю, что в комментариях, тем более «академических», относящихся к личной жизни героев, допустимо давать лишь документально подтверждаемые факты«документальные романы» может быть станут более читабельными, или, по крайней мере, не будут вызывать такое раздражение. К счастью, комментатор не сделал (хотя и мог!) основополагающий вывод из своих комментариев о том, что именно из-за «семейного скандала» Гумилёв «сбежал на войну», но убежден, что вскоре найдется сочинитель, который воспользуется «открытием» — ведь такой вывод из таких «комментариев» — вполне естественен! На этом я завершаю «письменную пикировку», возвращаюсь к хронике событий и собственным комментариям.

Безусловно, главное событие, определившее на многие годы судьбу не только поэтов, но и миллионов ничего не подозревавших граждан, произошло 15 июня 1914 года (даты даются, как и ранее, по российскому старому стилю, хотя само это событие случилось в Европе, по новому стилю — 28 июня) в боснийском столичном городе Сараево. В этот день террористы дважды покушались на наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, во второй раз — удачно, эрцгерцог был убит

Но пока мы вернемся в Териоки, на неделю назад, чтобы дополнить и оживить изложенные в письмах поэтов события. Представился редкий случай, когда можно, буквально, по дням проследить последнюю мирную неделю жизни в Териоках. Для этого мы воспользуемся сохранившимся дневником Веры Алперс

интересовать упоминания Гумилёва, но на страницах дневника встречаются (помимо Прокофьева) такие имена, как петербургский поэт Михаил Долинов (1892-1936, Париж) — в 1915 году он несколько месяцев был мужем Веры Алперс, рецензии на его сборники стихов Н. Гумилёв поместил в «Аполлоне» №10, 1911 (на «Пленные голоса») и в №10, 1915 (на «Радугу»), Осип Мандельштам (1891-1938), Всеволод Мейерхольд (1874-1940), Александр Блок, семья пушкиниста С. М. Бонди (1891-1983), скорее всего, его брат Ю. М. Бонди, Ахматова, пианист Г. Г. Нейгауз (1888-1964). В приложении будут приведены все сделанные мною выписки из дневника (только малая часть всего текста четырех тетрадок дневника). По этой причине я не взялся за его подробное комментирование, ограничившись беглыми заметками о некоторых упоминаемых лицах (выражаю за помощь искреннюю благодарность Роману Тименчику) и оставляя подробное комментирование для последующих исследователей. Возможно, дневником заинтересуются не только любители Гумилёва. Кроме того, дневник этот мне показался интересным документом времени, непредвзятым, хотя и субъективным взглядом на события и людей — со стороны. Чем-то напоминающим старые фотографии, на которые случайно попадает то или иное лицо...

поздние упоминания его имени. Влюбленности никакой с ее стороны не было, поэтому в дневнике она все фиксировала «трезвым» взглядом. Этим дневник и ценен.

Самая ранняя дата появления Гумилёва в районе Териок известна по письму Бабенчикова художнику Кульбину от 7 июля 1914 года (см. примечание 26): «...Вчера приехал в Куоккалу <...> Н. С. Гумилёв...» В Куоккале жил Чуковский, Гумилёв посетил его, о чем написал 10 июля Ахматовой: «У Чуковского я просидел целый день...». Рядом с Чуковским жил Кульбин. Куоккала (Репино), Келомякки (Комарово), Териоки (Зеленогорск), Ваммельсуу (Серово) — расположенные недалеко друг от друга дачные поселки на берегу Финского залива. Судя по письму Бабенчикова, вначале, после Либавы и Петербурга, Гумилёв поселился именно в Куоккале, в пансионе «Олюсино», комн. №7, а затем, не позже 9 июля, он перебрался в Териоки. В письмах от 9 июля Лозинскому и от 10 июля Ахматовой он сообщает новый, Териокский адрес — кофейня «Идеал», близ вокзала. Упоминаемый Гумилёвым в письме театр Гибшмана располагался в Куоккале, но давал представления и в Териоках. Одно такое представление состоялось 6 июля, но, видимо, в письме Гумилёв подразумевает «основную сцену». Любопытно, что на этом «выездном» представлении побывала Вера Алперс, о чем она сделала запись 7 июля (смотрите Приложение), так что есть некоторая вероятность того, что впервые они встретились на этом представлении. Но думаю, 6 июля Гумилёва в Териоках еще не было, хотя последующая его задержка там была связана как раз с новым знакомством. Итак, первое упоминание Гумилёва в дневнике Веры Алперс.

11 июля. Пятница.

«Опять зной нестерпимый. Интересные дни были последнее время. Вчера я сделала глупость конечно, согласившись пойти с Гумилёвым в отдельный кабинет. Какова смелость! Черт знает что такое! Пожалуй я слишком уверена в себе. Такие штуки опасны очень. Вела я себя великолепно. Он конечно влюблен в меня. И я это чувствовала, Откровенно говоря я трусила. Я даже посмотрела на задвижки окон............ Разговор был очень интересный. В общем все это довольно гадко. Он мне совершенно не нравится. Конечно приятно покорить людей хоть на время, только долго возиться с ними неинтересно. Вчера был страшно хороший день. После обеда мне так весело было играть в теннис с Долиновым. Мы как дети играли. А когда стемнело, я сидела с доктором у моря. Он очень интересный. Он пожалуй лучше всех. Наши все смеялись над моим поведением. Папа даже назвал меня «Незнакомкой». (Впрочем они тогда еще не знали про отдельный кабинет!) Сегодня мама была удивлена и даже огорчена немного, и сказала, что теперь она ожидает от меня всего. Это ужасно. Конечно это было легкомысленно. Но странно: у меня есть какая-то сила отдалять людей, не давать им повода не только к фамильярностям, но даже к намеку о фамильярности. Я верю в эту силу и мне приятно ее иногда испытывать. Ну будет об этом. Тут конечно может быть сплетня, а может и ничего не быть. Во всяком случае я с Гумилёвым буду осторожна. Дальше нельзя так продолжать. Вчера он говорил, что я должна ему написать письмо. Я была искренне удивлена и конечно не подумала ни писать, ни говорить с ним об этом. У него идет вполне определенная игра и намеренность меня завлечь. Но это ему не удастся. Я вижу его программу. И эти книги...... стихи........"

«серьезное свидание» Веры Алперс с Гумилёвым состоялось как раз 10 июля, днем, в день написания первого письма Ахматовой. «Отдельный кабинет» — скорее всего, просто комната, которую он «снял за рубль» в кофейне «Идеал». После свидания естественно звучит фраза в письме: «Меланхолия моя, кажется, проходит...» А в комментариях (ППС-8, №135, с.527) все это преподносится как «Примирительное письмо после разрыва с женой в июне 1914 г.»

После этого свидания Гумилёв не покинул Териок. Следующая запись в дневнике только 14 июля, но судя по всему, встречаются они ежедневно.

14 июля. Понедельник.

«Стыдно, стыдно писать такие вещи. Причем тут программа, причем тут игра. Этот человек может помочь мне воспитать саму себя. Я столько узнала о себе за последние дни, я точно вступила в другой мир, мне открылась возможность иной, внутренней жизни, внутренней работы. Я знаю: мне этого не хватало. Я знала, что нужно что-то делать с собой. Но я не знала, над чем мне нужно работать. Я не знала части своих недостатков. И потом я не знала, действительно ли это недостатки. Я думала, что это может быть свойства натуры, может быть достоинства. Вчера он дал отдохнуть мне немного. Он почти не говорил обо мне. Мы очень просто и мирно беседовали. Зато накануне он прямо замучил меня. Мне трудно было справиться со всем тем, что он говорил мне, несмотря на то, что я его очень хорошо понимаю. Он уверял меня, что это мне не ново, что я все это уже думала и что если б я и не встретила его теперь, то и сама через год пришла бы к тому же. Надо работать над собой, чтобы достигнуть чудес. Быть сильной духом. Вот для чего это надо! Он говорил, что у меня сила в любви к миру. Что у меня большая любовная сила. Какая-то дрожь......... Он уступил мне первенство. Не случайно, а сказал мне это. И это так...... Это сказочно. Такие прогулки, такое время могут быть только с поэтом. Я думаю как хочу, не по капризу конечно, а так, как необходимо, он не настаивает. Он говорит, что он сам не может от меня уйти и потому просит меня распоряжаться временем. О! Я конечно не могу равнодушно этого слушать! А между тем я кажется и это приняла как должное».

По-моему, это чрезвычайно редкая и яркая зарисовка облика Гумилёва. Ведь это не написанные задним числом воспоминания, а живой, сиюминутный портрет, мгновенная фотография! Такое свидетельство дорогого стоит. И как все это не вяжется с образом, представленным в «комментариях»! Следующая запись в дневнике сделана тогда, когда Гумилёв уже покинул Териоки. Оставалась только одна ночь мирной жизни...

18 июля. Пятница.

«Как много я пережила за эти две недели. Они ни с чем не сравняются. Вчерашний день мог бы кончиться прямо ужасно. Я иногда не понимаю себя. Чего мне нужно? Так нельзя испытывать судьбу. Вчера Гумилёв признался, т.е. объяснился мне в любви. Все это ничего, очень приятно, но это было у него, он просил меня дать ему что-нибудь, я была совершенно в его власти ............ Что меня спасло? Я позволила ему целовать себя. Это гадко. Он думал, что он возьмет меня этим. Что он привяжет меня к себе, что мне это понравится. Он ошибается во мне. Как ошибся тогда с письмом. Вот я за то сразу его поняла. Поняла, что у него программа, поняла, что это гадко. Только почему я отказалась потом от этих предположений. Положим это понятно. Ведь приятно слушать, когда тебя воспевают, когда говорят о духовной красоте. Поняла и то, что он в меня влюбился. Ему нужно мое тело. (Нет! Я понимала свое положение, что не дала ему пощечины!) Это оскорбительно, но это было бы еще более оскорбительно, если бы я стала говорить с ним на эту тему. Я никому не отдам моего тела. Потому что оно принадлежит одному человеку, который даже нежности не просит. А он любил меня. У него была страсть ко мне. Я не сумела ее принять. Я только наслаждалась ею в душе, сама с собой. Я не делилась с ним этим счастьем, я как скупой рыцарь уходила в подвал любоваться переливами драгоценных камней. Где же любовь, где любовная сила моя!..........»

«программы» — нам это неведомо. Но совершенно точно известно, из датированного этим же днем письма Ахматовой, что Гумилёв успел вернуться в Петербург и погрузиться в совсем другую жизнь: «Время я провел очень хорошо, музицировал с Мандельштамом, манифестировал с Городецким, а один написал рассказ и теперь продаю его...».

Гумилёв остается верным себе — не уточняя деталей, пишет Ахматовой то, что есть на самом деле. От — «Меланхолия моя, кажется, проходит...», до — «Время я провел очень хорошо...». И это — правда. Последнюю мирную неделю он провел, действительно, хорошо.

Все это не имело ни малейшего отношения к их личным отношениям с Ахматовой, к не существовавшему «драматическому разрыву» и «семейному скандалу», а уж тем более — к «обращению к другу за помощью» и «примирительной роли» Лозинского. Все это — полнейшая чушь! И возвращаться я к этому больше не буду.

— происходило на реальном «историческом фоне», который вскоре до неузнаваемости переделает весь мир, но, практически никак не повлияет но на то, что связывало и что разделяло Гумилёва и Ахматову. На исходе этих перевернувших мир событий, спустя четыре года, в 1918 году, формально они расстались, что мало отразилось на их отношениях. Это могло случаться как раньше, так и позже, могло и не случится, в любом случае — это ничего не меняет. Свидетельство тому — время. Благо один из них прожил долгую, непростую жизнь, подтверждающую сказанное. Чтобы понять это, достаточно внимательно почитать стихи, записные книжки... Но сейчас речь не об этом, мой дальнейший рассказ о том, что было в реальности с другим участником событий, жить которому оставалось — всего семь летчетыре года — война, с не придуманными опасностями для жизни, а оставшиеся три «мирных» года завершились расстрелом...

— три дня.

— Австро-Венгрия объявила войну Сербии, и на следующей день Белград был подвергнут бомбардировке, а в России началась частичная мобилизация.

17 июля — Николай II в 6 часов вечера объявил о начале всеобщей мобилизации, а Германия на следующий день предъявила России ультиматум о ее прекращении в течение 12 часов; ответа не последовало.

— принятый вечером министром иностранных дел России С. Сазоновым немецкий посол заявил об объявлении Германией войны России. Ровно через месяц был подписан царский указ о переименовании Петербурга в Петроград, но в действующую армию вольноопределяющийся Гумилёв отправился еще из Петербурга.

Последующие несколько дней втянули в войну Францию, Бельгию, Англию — Первая мировая война, или как ее тогда называли, Великая война, началась. Но рассказ пойдет не о глобальных событиях, а о частной жизни всего одного человека, втянутого в эти глобальные события и участвовавшего в них с первого до последнего дня. Как это не покажется странным, такой подход дает возможность понять глобальные события лучше, чем по учебникам. По крайней мере, так было со мной. Когда я начинал заниматься военной биографией Гумилёва (было это в 1980-е годы), честно скажу, Первая мировая война была для меня (уверен, и для большинства) — terra incognita«белым пятном» отечественной, да и не только отечественной истории. В истинности этого я убедился, когда начал работать в Военно-историческом архиве (РГВИА). Тогда я занимался частной задачей, комментированием «Записок кавалериста» для первого отечественного трехтомника Гумилёва, вышедшего в 1991 году (точнее, чудом успевшего выйти, задержись мы хоть на месяц, и все бы рухнуло, фактически, это было последнее, «предсмертное» издание одного из лучших советских издательств — «Художественная литература»; трехтомник был подписан в печать в августе 1991 года, ровно за неделю до «путча»). Погрузившись в «архивную пыль», я не ограничился «Записками кавалериста», а решил «пройтись» по всей военной биографии поэта. Путешествие это (в том числе — и реальное, по местам событий) оказалось увлекательным, и многое дало не только для того, чтобы открыть для себя новое в биографии и творчестве поэта, но и для того, чтобы лучше разобраться в «глобальных» событиях. Стало понятным и то, почему весь этот период остается «белым пятном» отечественной истории — 99% запрашиваемых дел я открывал первым, с того момента, как они попали в соответствующие архивные описи — карточки выдачи были девственно чисты. А какое написание подлинной истории войны может быть осуществлено без работы в архивах...

— к частному, к письму Гумилёва Ахматовой от 17 июля. Фраза «время я провел очень хорошо...» — в дальнейших комментариях не нуждается. Про «манифестировал с Городецким...» тоже все ясно — с 15 июля, с момента объявление войны Сербии, по всей России, более всего — в Петербурге, начались стихийные манифестации, вначале у австрийского посольства, затем по всему городу, завершившиеся разгромом немецкого посольства 23 июля (в котором, по свидетельству Лукницкого, Гумилёв участвовал — Труды и дни, с.243). В одной из таких манифестаций 17 июля принял участие и Гумилёв, вместе с Городецким. Ни у кого не вызывала вопросов фраза — «а один написал рассказ и теперь продаю его...». С тем, что подразумевается рассказ с автобиографической основой и реальными прототипами «Путешествие в страну эфира» я согласен. В рассказе, безусловно отражена поездка в Либаву, встреча с Татьяной Адамович и «эфирный опыт»

— «музицировал с Мандельштамом...». До сих пор эта фраза всех озадачивала. В 1920-е годы Ахматова пыталась выяснить это у самого Мандельштама (Лукницкий-I, с.100): «...Помните открытку — «Манифестировал с Городецким, музицировал с Мандельштамом»? Я спрашивала Мандельштама, что это значит, он не знает и пугается! Таинственная фраза!..». Попытаюсь рассеять эту тайну. У меня есть версия, и опять здесь пригодится дневник Веры Алперс. Не случайно я в «Приложении» даю его в более полном виде, и с не относящимися к Гумилёву фрагментами. Оказывается, с августа 1914 года Мандельштам был частым гостем дома Алперсов, и как раз по «музыкальной части», ведь сама Вера Алперс была музыкантом, очень хорошо играла на фортепьяно. Вот несколько связанных с этим фрагментов ее дневника: «14.08.14. 17.10.14. <...> У нас был Долинов и Мандельштам. Наши были на «Китеже». Я хозяйничала. Занималась музыкой. Я играла сегодня Баха — скверно. <...> Мандельштам говорил, что лучше сыграть невозможно. 30.11.15. <...> Все это устраивает Мандельштам. Ему конечно очень хочется опять попасть к нам, слушать музыку, читать свои стихи...» — первое упоминание Мандельштама в дневнике, уже после отъезда Гумилёва в армию. Вполне вероятно, что Гумилёв и познакомил их в Териоках. Про любовь к музыке Мандельштама (как и про отсутствие музыкальности у Гумилёва) — хорошо известно. Поэтому фраза Гумилёва «музицировал с Мандельштамом...» вполне может носить иронический характер, подразумевающий совместный визит к Вере Алперс со слушанием музыки, по желанию Мандельштама. В приведенных выше фрагментах дневника его имя не упоминается, все записи посвящены Гумилёву, но видно, что их общение не ограничивалось «интимными свиданиями», были прогулки, встречи с разными людьми... Это, конечно, только версия, но вполне вероятная, учитывая плотность времени и места — с 10 по 17 июля, Териоки, и постоянное общение в эти же дни с автором дневника. Мандельштам этого вполне мог и не запомнить, а пугался, потому что хорошо знал о «любви» Гумилёва к музыке (не с Гумилёвым же он «музицировал»!). Понятно и то, что сам Гумилёв прямо (с подробностями) рассказать об этом Ахматовой не мог...

Вера Алперс в юности, в годы учебы в консерватории с С. Прокофьевым, незадолго до знакомства с Николаем Гумилёвым...

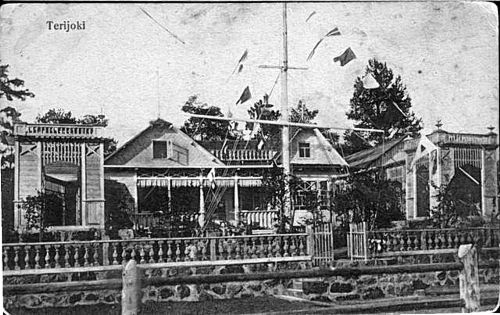

Териоки. Кафе — павильон (может быть и «Идеал»).