В первом «военном» выпуске я вынужден буду коснуться темы «личной жизни» поэта, хотя копаться в ней, строить всевозможные домыслы, совершать «открытия» в этой сфере — лично мне не особо интересно. Ведь на то она и «личная жизнь» — дело каждого человека, и судить об этом со стороны — занятие малопочтенное. Однако подавляющее большинство биографических «монографий» именно на этом и сосредоточено. Слишком уж лакомый кусочек: союз двух столь неординарных личностей и поэтов — Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Ладно, когда этим занимаются беллетристы, плодовитые биографы-переписчики и сочинители романов — ведь считается, что без такой «клубнички» товар (понятие «книга» здесь не вполне уместно) не найдет спроса. Кстати о романах... Только что вышел очередной «потрясающий» биографический опус

«Неакадемических комментариях» и возвращаться к ним не собирался. Но представленный в 8-м томе ПСС «сенсационный материал», введенный в «академические комментарии» писем, касается именно личных отношений между поэтами и супругами. Кто их автор — догадываюсь, но заверяю читателя, что сам я, хотя и значусь в выходных данных книги как один из авторов примечаний, впервые узрел представленные там комментарии на эту тему только после выхода книги из печати.

Сохраняя «стиль» своих «комментариев», прежде, чем перейти к рассказу об июльских событиях и письмах лета 1914 года, кратко обозначу биографическую канву, начиная с возвращения Гумилёва из африканской экспедиции в сентябре 1913 года и вплоть до начала лета 1914 года. Более подробно об этом периоде смотрите в «Хронике-1991»

Вернувшись из Африки в Петербург 20 сентября, в течение недели Гумилёв сдавал собранные коллекции и другие материала в Музей антропологии и этнографии. Затем началась обычная петербургская жизнь, с заседаниями «Цеха поэтов», ОРХС, «Кружка Случевского», с посещениями «Бродячей собаки», публикациями в журналах «Аполлон» и «Гиперборей». Одно событие «личной жизни» осталось незамеченным его виновником — 13 октября 1913 года в Москве у Гумилёва родился второй сын, Орест Высотский (смотрите «Неакадемические комментарии-3»). С октября Гумилёв продолжил занятия в университете. На осенний семестр он записался на следующие лекции: «Логика» (А. И. Введенский), «Введение в романскую филологию» (Д. К. Петров), «Семинарий по истории испанской литературы» (Д. К. Петров), «Семинарий Плеяда» (В. Ф. Шишмарев), «Просеминарий по старофранцузскому языку» (В. Ф. Шишмарев), «Античная религия» (Ф. Ф. Зелинский), «Сравнительная морфология» (С. К. Булич), «Введение в немецкую филологию» (Смирнов), «История греческой литературы» (Придик). В конце года появились первые зарубежные публикации акмеистов: в Париже вышла французская «Антология русских поэтов», составленная Жаном Шюзевилем, с предисловием В. Брюсова, в которую вошли и переводы стихотворений Гумилёва. Гумилёв и сам много занимался переводами французских и английских поэтов (Т. Готье, Ф. Вьеле-Гриффен, Р. Браунинг). В марте 1914 года отдельной книгой вышел его полный перевод «Эмалей и Камей» Т. Готье, деятельное участие в издании которого принял Михаил Лозинский, невольный участник дальнейших описываемых событий

В начале января 1914 года Гумилёв познакомился с «виновницей» и участницей последующих комментируемых событий, сестрой поэта Г. Адамовича Татьяной Викторовной Адамович

Продолжая занятия в университете, на весенний семестр Гумилёв записался на лекции по романской филологии и истории испанской литературы (Д. К. Петров), на лекции по французской литературе и старофранцузскому языку (В. Ф. Шишмарев), по немецкой филологии, греческой литературе, античной религии. Из новых курсов записался на лекции по истории французской революции (Кареев). Это был его последний семестр в университете. В университете Гумилёв продолжает участие в романо-германском семинаре. 8 февраля он присутствовал на традиционном ужине участников романо-германского семинара в ресторане «Малоярославец». От этого вечера сохранился коллективный снимок — редкая иконография Гумилёва этого периода.

В марте вышли «Четки» Ахматовой: «Четки — 15 марта 1914. Корректуру держал Лозинский. Гумилёв, когда мы обсуждали тираж, задумчиво сказал: «А может быть, ее придется продавать в каждой мелочной лавке. <...> Главная статья — Н. В. Недоброво...»

«Твое последнее письмо меня очень обрадовало — то, что Ты так признал Ахматову и принял ее в наше лоно, мне очень дорого; по личным прежде всего соображениям, а также и потому, что, значит, мы можем считать, что каждому делегирована власть раздавать венцы от имени обоих. Я всегда говорил ей, что у нее чрезвычайно много общего, в самой сути ее творческих приемов, с Тобою и со мною, и мы нередко забавляемся тем, что обсуждаем мои старые, лет 10 тому назад писанные стихи, с той точки зрения, что, под Ахматову или нет, они сочинены.

мозаики, изображающей мир поэзии. Осенью, приехав сюда, я думаю, Ты не откажешься ни от одной из этих задач...»

Личное знакомство Ахматовой с Борисом Анрепом состоялось позже: «С Анрепом я познакомилась в Великом Посту в 1915 в Царском Селе у Недоброво (Бульварная)...)»

Так что Недоброво «напророчил» не только дальнейшую судьбу Анны Ахматовой в своей статья, связанной с выходом «Четок» (так к этой работе относилась сама Ахматова, до последних дней считая ее лучшей статьей о своем творчестве)

«заочно», по письмам Н. В. Недоброво, поэтому в дальнейшем рассказе он пока участвовать не будет. 12 мая 1914 года (более поздних писем от этой переписки не сохранилось) Недоброво недвусмысленно рассказывает Анрепу о своем отношении к любимой (и любящей!) женщине:

«...Твое предыдущее письмо я, кроме французского словца, вслух прочел Ахматовой. Мы очень смеялись этому странному сочетанию большой проницательности, а тут же — безмерной какой-то недогадливости. Во всяком случае она просит передать Тебе, что только восторги незнакомца и способны ее тронуть, так как восторгами добрых знакомых она переобременена сверх меры и никак не может разобраться, к чему собственно они относятся. Через неделю нам предстоит трехмесячная, по меньшей мере, разлука. Очень это мне грустно. Лето мое начнется в начале июня. Я, вероятно, полностью проведу его в Крыму: мне хочется не иметь никаких обязанностей, даже лечебных, не иметь новых впечатлений, а, отдыхая телом на старых местах, писать побольше для того, чтобы развлекать Ахматову в ее «Тверском уединеньи»

И вот на памяти моей

Одной улыбкой светлой боле,

В этом романе с поразительной ясностью будет изображено противозаконие духа и нравственностей человеческих. Сделано это будет с обыкновенным искусством...».

Письма в Слепнево Недоброво наверняка писал (об этом смотрите примечание 12), подтверждением этого является то, что разлука оказалась значительно более краткой, однако Анна Андреевна на эту разлуку откликнулась почти сразу, в мае или начале июня, написанным в Слепневе стихотворением, к которому мы еще вернемся: «Целый год ты со мной неразлучен...» — потому что об этом стихотворении вскоре узнал не только Недоброво...

«Записных книжках». Вот несколько фрагментов из них, описывающих «романы» Гумилёва (точнее отражение их в различных попавшихся ей на глаза мемуарах) и реакцию на них Ахматовой. О своих собственных «увлечениях» того же периода она скромно умалчивает, хотя намеки на них иногда проскальзывают в планах ненаписанной книги «Мои полвека»: «Петербург 10-ых годов. Башня. Цех поэтов. Акмеизм. Малая, 63. «Четки». Война 1914 г. Н. В. Н...» — т.е. Н. В. Недоброво.

«Открываю эту тетрадь критикой чудовищной писанины С. К. Маковского, которую я получила сегодня из Парижа. <...> Никакую красавицу в царскосельском доме я не поселяла (имеется в виду Таня Адамович, которая была просто дурнушка), и это мог выдумать только человек, который насмерть забыл дореволюционный быт и, в частности, дом Анны Ивановны, в котором такая вещь была просто невозможной. <...> Относительно Татьяны Викторовны Адамович, которую так роскошно подает Маковский, могу только напомнить мою строчку: «Мужа к милой провожу» (1914). (Из стихотворения: «Мне не надо счастья малого».) Это была моя единственная реакция на этот «роман» Гумилёва. Начался он в 1914 г. <...> Но в сущности ко мне это никакого отношения не имеет, потому что скоро после рождения Левы, мы молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга.

<...> «... Стихи из «Чужого неба», ко мне обращенные, несмотря на всю их мрачность, уже путь к освобождению, которое, по мнению некоторых лиц, никогда не было полным, но предположим, что было. После «Ямбов»

«...и уже совершенно чудовищная басня (из меморий С. Маковского) о том, что Аня была ревнивой женой. <...> То, что все на свете позабывший и перепутавший 83-летний Маковский мог перепечатать этот злостный вздор, не вызывает ничего, кроме жалости. И хороши же его доказательства. <...> Вторая басня <...> имеет гораздо более преступное намерение. Кому-то просто захотелось исказить образ поэта. Не будем вдумываться, с какими грязными намерениями это было совершено, но оставить это так, как есть, не позволяет мне моя совесть...»

М. Лозинского (1886-1955). Подробно об их отношениях, о значении и судьбе архива Лозинского (сохранившегося!) я говорил в предыдущих выпусках «Комментариев» и здесь повторяться не буду.

«Дорогой Михаил Леонидович, июнь почти наступил... я начал письмо в эпическом стиле, но вдруг и с ужасом увидал, что моя аграфия возросла в деревне невероятно. <...> Пожалуйста, вспомни, что ты обещал приехать, и приезжай непременно. У нас дивная погода, теннис, новые стихи... Чем скорее, тем лучше. Я почему-то, как Евангелью поверил, что ты приедешь, и ты убьешь веру в неопытном молодом человеке, если только подумаешь уклониться. О каких-нибудь делах рука не поднимается писать; лучше поговорим. <...> Пишу и не знаю, получишь ли письмо. Петербургский твой адрес забыл, финляндского не знаю, а Аполлон... бываешь ли ты там теперь? Ответь что-нибудь и еще лучше назначь день приезда. <...> Искренно твой Н. Г у м и л е в. P.S. Аня тебе кланяется».

Письмо это, проблуждав почти три недели, все-таки нашло своего адресата. Видимо, вскоре после этого произошел, с моей точки зрения (и с учетом изложенных выше и ниже соображений), малозначительный эпизод, о котором Ахматова, с легким юмором, рассказала Лукницкому:

«...Был такой случай: Н. С. предложил АА развод. АА: «Я сейчас же, конечно, согласилась!» — Улыбаясь: «Когда дело касается расхождения, я всегда моментально соглашаюсь!». Сказала А. И. (матери Гумилёва Анне Ивановне — прим. Степанова«Коля сам мне предложил». (АА поставила условием, чтоб Лева остался у нее в случае развода.) А. И. вознегодовала. Позвала Н. С. и заявила ему (тут же, при АА): «Я тебе правду скажу, Леву я больше Ани и больше тебя люблю...». АА смеется: «Каково это было услышать Н. С.!» (что она Леву больше, чем его, любит). После этого Н. С. как-то так «по-дружески» сказал АА, что у Тани такая неприятность, пришли какие-то дамы в институт (Т. Адамович преподавала Далькроза

В этом рассказе любопытно подтверждение поздних дневниковых записей о том, что «мы молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга». При этом оставаясь в курсе этой самой «интимной стороны жизни» и даже обсуждая ее друг с другом (по крайней мере, как мы видим — со стороны Гумилёва). Вряд ли Ахматова была с Гумилёвым столь же откровенна, но можно предположить, что и он догадывался о ее увлечениях. Возможно, что о Недоброво он не думал, предполагаю, что об их предстоящей встрече в Киеве он не знал, в отличие от Ахматовой — о свидании Гумилёва с Адамович в Либаве. Однако, здесь более любопытно то, что высказанное Ахматовой предположение о склонности Татьяны Адамович к фантазиям оказалось точным, хотя она наверняка не читала ее поздних воспоминаний (см. примечание 6).

Через две недели Ахматова одна уехала в Петербург, Гумилёв просил ее продать в «Ниву» очерк «Африканская охота» (напечатан в «Ниве», 1916, №8). «Продала. Пробыла в Петербурге у папы несколько дней, неделю — не больше, и поехала в Киев. Не в самый Киев, а в Дарницу (мама жила там) — местечко под Киевом, станция железной дороги сейчас же за мостом. Это было, по всей вероятности, начало июля, потому что я успела пробыть там эту неделю, вернуться через Москву одна...»

От этого же пребывания в Киеве сохранилось письмо М. Лозинскому, не совсем понятное, но говорящее о ее планах и настроениях; я предполагаю, что отправлено оно было в ожидании Недоброво, до его приезда. На письме вместо даты проставлено — «День Купальницы-Аграфены» (23 июня по ст. стилю), на штемпелях, Киев 25.6.14, С.-Петербург 27.6.14

«День Купальницы-Аграфены. Очень мне жалко милый Михаил Леонидович, но заклад Ваш Вы потеряли. За границу я не поеду, что там делать! А дней через 10 буду опять в Слепневе и уже до конца там останусь. Если даст Бог помру, если нет — вернусь в Петербург осенью глубокой. <...> Лето у меня вышло тревожное: мечусь по разным городам и везде страшно пусто и невыносимо <...> Мне сказали, что издание «Четок» придется повторить в сентябре. Не очень я этому верю. До свидания. Анна Ахматова».

Гумилёв недолго оставался в Слепневе, в середине июня он уехал в Вильно, а оттуда в Либаву (Лиепая в Латвии). Цель поезди очевидна. После состоявшегося объяснения с Ахматовой — выяснение отношений с Татьяной Адамович.

— уже Высоцкая, после 1918 года.

В Либаве у Татьяны Адамович он пробыл недолго, вряд ли более недели, домысливать о его пребывании там ничего пока не будем, однако позже прокомментируем одно «свидетельство». Сейчас важно только то, что уже в конце июня или начале июля Гумилёв вернулся в Петербург. Есть не очень надежное свидетельство

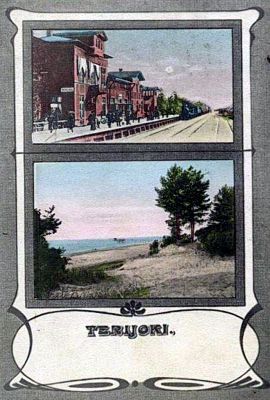

«Дорогой Михаил Леонидович, прости, что так долго не писал — это аграфия. Теперь если бы ты захотел меня увидать, тебе стоит только проехать девять верст до Териок (города) и в кофейне Идеал (близ вокзала, в двух шагах от гостиницы «Иматра») спросить меня. Если я не дома, значит, в теннисном клубе (пройди туда) или на море. Но по утрам я обыкновенно дома до двух. Не можешь приехать, напиши. Твой Н. Г у м и л е в».

«С изумлением беспримерным, дорогой Николай Степанович, получил я сейчас твое письмо из Териок. Приди оно хоть несколькими днями раньше, это изумление было бы и приятнейшим. И я, конечно, немедленно на коне или на корабле отправился бы в Териоки, чтобы похитить тебя из этого скверного посада в очаровательное Vammelsuu. Но увы!.. теперь уже поздно... Сегодня Таня и я переселяемся в Петербург — она до конца месяца, а я совсем: только в августе буду наезжать сюда по субботам. Ну не стыдно ли тебе. Ведь ты, по-видимому, живешь в Териоках с 24-го, 25-го июня, и не мог мне раньше написать. Правда, ты не мог знать, что я так скоро покину Финляндию. А все-таки стыдно. В Петербурге я ловил тебя по телефону, как и ты меня, но безрезультатно. В Слепнево я отправил тебе пространное послание, которое ты, вероятно, уже не успел получить. Писал в нем и о всяких делах... <...> Со мною чуть припадок не сделался, когда я узнал, что ты все это время жил у нас под боком, одержимый своей злосчастной аграфией. Несчастный ты человек, губитель услад дружества! Соберись с силами, напиши мне в Петербург, каковы твои планы, до осени ли ты будешь в Териоках, когда думаешь попасть в город. Твой М. Лоз<инский>»

— родила она сына Сергея уже через 10 дней, 19 июля, когда началась уже совершенно другая «эпоха», и Гумилёв откликнулся на рождение сына Лозинского своим первым военным стихотворением. В самих письмах ничего, кроме естественного огорчения из-за невозможности встретиться с другом и обмена текущими окололитературными новостями нет. Поэтому изумление вызывают такие их комментарии:

«Письмо к М. Л. Лозинскому написано в обстоятельствах, крайне сложных для поэта, вовлеченного (в большей степени по его собственной вине) в чрезвычайно тяжелый семейный скандал. Это — обращение к другу за помощью (подробно см. о событиях июня-июля 1914 г. в комментариях к № 37 наст. тома). Лозинский показал себя настоящим другом Гумилёва и Ахматовой, сумевшим с предельным тактом выполнить сложную «примирительную» роль в конфликте супругов, чуть-чуть было не обернувшимся полным разрывом. (ПСС-VIII, с.526). <...> Лозинский пишет это письмо, приняв на себя роль посредника-примирителя между супругами Гумилёвыми, переживших в это время резкий разрыв отношений (см. подробно об этом комментарии к № 37 наст. тома). Одновременно с этим письмом он отправил информацию о приезде Гумилёва в Териоки и его адрес в Слепнево Ахматовой (никаких ссылок на местонахождение указанного письма не дано, и у меня лично вызывает большое сомнение сам факт его существования, потому что в тот же день сам Гумилёв пишет письмо Ахматовой, см. ниже — прим. Степанова) <...> Очевидно, после скандала в Слепнево и разрыва с Ахматовой, Гумилёв по пути в Либаву, заехал в Петербург (??? — мои вопросы. E. C.«между двух огней», став de facto конфидентом обоих поссорившихся супругов» (ПСС-VIII, с.596).

После таких комментариев — становится жалко Лозинского. Ведь это так непросто — «принять на себя роль посредника-примирителя между супругами Гумилёвыми». Особенно тогда, когда сам Лозинский со дня на день ждал появления первенца, думал о здоровье жены, Татьяны Борисовны Лозинской, оставаясь, как видно из его писем, в курсе всех литературных дел и поддерживая приятельские отношения с обоими сторонами «конфликта». И уж совсем немыслимо при всем этом оказаться в Петербурге «между двух огней, став de facto конфидентом обоих поссорившихся супругов», проживая в то же самое время (de facto!!!) — в Ваммельсуу!

В тот же день, 10 июля, когда Гумилёв получил, возможно, огорчившее его, из-за невозможности повидаться, письмо от Лозинского, он пишет жене (ПСС-VIII, №135), будучи уверенным, что Ахматова еще отдыхает у родственников на Украине (ПСС-VIII, №135).

«Милая Аничка, думал получить твое письмо на Царcк<осельском> вок<зале>, но не получил. Что, ты забыла меня или тебя уже нет в Деражне? Мне страшно надоела Либава, и вот я в Териоках. Здесь поблизости Чуковский, Евреинов, Кульбин, Лозинский, но у последнего не сегодня-завтра рождается ребенок. Есть театр, в театре Гибшман, Сладкопевцев, Л. Д. Блок и т.п. Директор театра Мгебров (офицер). У Чуковского я просидел целый день; он читал мне кусок своей будущей статьи об акмеизме, очень мило и благожелательно. Но ведь это только кусок и, конечно, собака зарыта не в нем! Вчера беседовал с Маковским, долго и бурно. Мы то чуть не целовались, то чуть не дрались. Кажется, однако, что он будет стараться устроить беллетристический отдел и еще разные улучшенья. Просил сроку до начала августа. Увидим! Я пишу новое письмо о русской поэзии — Кузмин, Бальмонт, Бородаевский, может быть, кто-нибудь еще. Потом статью об африканском искусстве. Иру бросил. Жду, что запишу стихи. Меланхолия моя, кажется, проходит. Пиши мне, милая Аничка, по адресу Териоки (Финляндия), кофейня «Идеал», мне. В этой кофейне за рубль в день я снял комнату, правда, неплохую. Значит, жду письма, а пока горячо целую тебя. Твой Коля. Целую ручки Инне Эразмовне.»

— о визите туда Н. В. Недоброво. Ведь до этого Ахматова обычно ездила к своим родственникам (по матери) в Подолию, около станции Деражня, почему она и упоминается в письме. Данное письмо нуждается в обычных литературных комментариях. Для этого были почти дословно переписаны комментарии Р. Тименчика из книги «Гумилёв-1991-3, с.339-340», но добавлена «глубокомысленная» преамбула: «„Гомеровский“ перечень «знакомых из Териок», очевидно призван стать «эпическим щитом» для лирического подтекста письма, написанного „беженцем из Либавы“...» Про «Гомеровский перечень» и «эпический щит» — извините, не понял. Подтекста же в письме (как и в подавляющем числе писем Гумилёва, чем они и хороши!) никакого нет. Он даже откровенно упомянул про Либаву — точно зная, что жена его поймет. Письмо это Ахматова получила лишь 17 июля и сразу же на него ответила. Но до этого, 13 июля, через три дня после возвращения в Слепнево, она написала еще одно письмо, по-своему милое, но не лишенное женского коварства (ПСС-VIII, №37). Именно это скромное письмо послужило поводом для многостраничного душещипательного повествования — комментария, но об этом — ниже (все эти письма привожу полностью):

«Милый Коля, 10-ого я приехала в Слепнево. Нашла Левушку здоровым, веселым и очень ласковым. О погоде и делах тебе верно напишет мама. В июньской книге «Нового Слова» меня очень мило похвалил Ясинский. Соседей стараюсь не видеть, очень они пресные. Я написала несколько стихотворений, кот<орые> не слышал еще ни один человек, но меня это, слава Богу, пока мало огорчает. Теперь ты au courant* (*в курсе — франц.) всех петербургских и литературных дел. Напиши, что слышно? Сюда пришел Жамм. Только получу, с почты же отошлю тебе. Прости, что я распечатала письмо Зноски, чтобы большой конверт весил меньше. Я получила от Чулкова несколько слов, написанных карандашом. Ему очень плохо и мне кажется, что мы его больше не увидим. Вернешься ли ты в Слепнево? или с начала августа будешь в Петербурге. Напиши мне обо всем поскорее. Посылаю тебе черновики моих новых стихов и очень жду вестей. Целую. Твоя Аня».

Письмо написано на двойном листе

Участники романо-германского семинара в ресторане «Малоярославец»

Мозаика Б. Анрепа в Национальной галерее в Лондоне

Териоки. Открытка 1914 года. Вокзал и вид побережья.

Ваммельсуу. Черная речка, 1910-е годы.